はじめに

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

今回は書籍のレビューを(簡単に)書いてみたいと思います。本業は薬剤師ですので薬の本になりますm(_ _)m

大学でももちろん薬学の勉強はするのですが、(どの業界でもそうかとは思いますが)実際の現場だと知識のアップデートを図らないといけません・・・。今の時代ですと、webサイトやyoutubeなどでも学習することはできますが、やはり金額を払って購入する書籍の方がエビデンスがしっかりしていると思います。私も勉強しようという意気込みだけはあるので(笑)色々書籍を購入したりしています。会社によっては、知識研鑽についてのサポートが手厚い会社もあるようで、やはり知識は大事なんだと思わされますね・・・。

新卒薬剤師にオススメ・・・?

「薬局ですぐに役立つ 薬の比較と使い分け100」ですが、インターネットなどで調べると、新卒薬剤師向けのオススメとしてとても評価が高かったようなので、私も買ってみました。

金額(定価)は「¥3800+税」で専門書としては高過ぎず安過ぎず、といったところでしょうか。新卒薬剤師でも比較的手の届きやすい価格設定になっているように感じました。2017年初版発行で、2020年3月10日時点で第10冊発行となっているので、やはり専門書としては売れている部類に入るのかと思います。もちろん新品で購入してもOKですが、メルカリなどのオークションを狙ってみるのもアリですね。

内容は下記でも説明したいと思いますが、結論としては、新卒薬剤師はもちろんベテラン薬剤師でも勉強になる内容だと思います!指導するのにも使えますし買って損はないでしょう(^ ^)

内容

肝心の内容ですが、タイトルの通り「類似薬」の使い分けについてかなりわかりやすく書かれています。大学では成分や作用機序などは学ぶと思いますが、あまり使い分けについては勉強しないように感じます・・・。

本書の「序」ページには、

とあります。私はこれを見て思わず「なるほど〜」と唸ってしまいました(笑)。

「薬局ですぐに役立つ 薬の比較と使い分け100」では類似薬の比較について、「約730点の参考文献」を参照して、しっかりとしたエビデンスでわかりやすく書かれているのがGoodなポイントだと思います。使い分けを学習することで医師の処方意図も理解しやすくなってくるので、服薬指導にも活かせると思います。そういった意味ではかなり実践的に書籍になっていると思います。

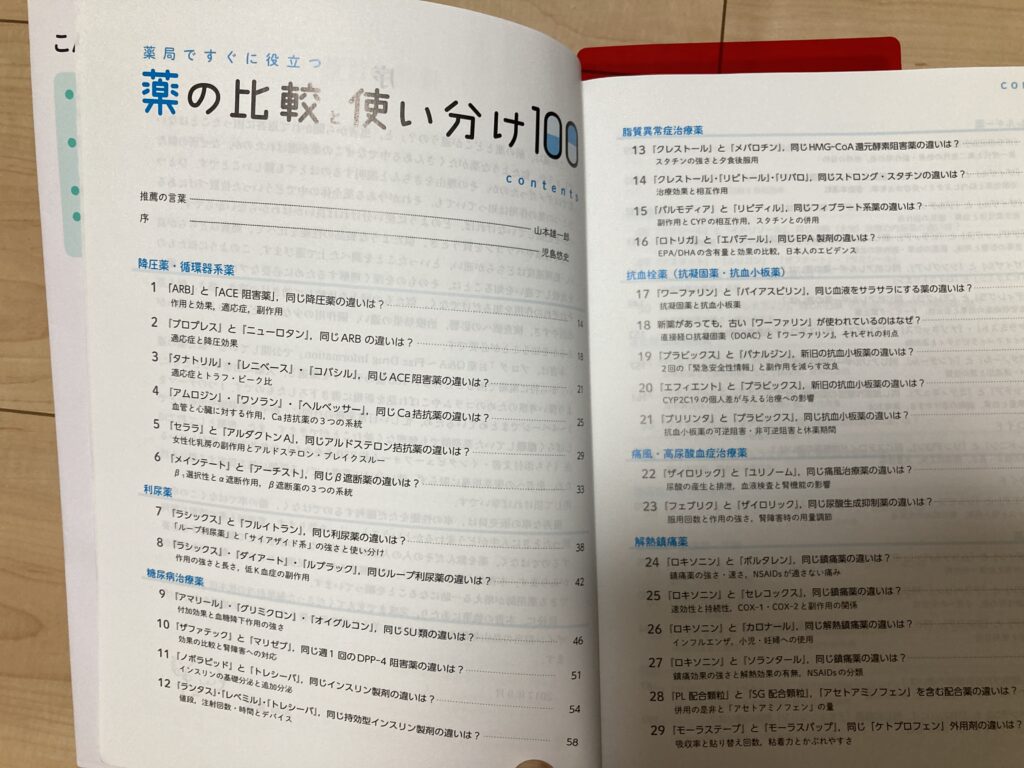

目次ページ(の一部)です。世の中のすべての薬剤を網羅している訳ではないですが、現場でよく見かける薬剤が並んでいるのがわかるかと思います。しかもタイトルも興味をそそられる感じで書いてありますね(^ ^)。こんな感じで100つの項目で構成されています。

実際のページ(の一部)です。タイトルの使い分けに対する問いかけに対し、端的に「Answer」が記されており、さらに簡単な図解も載っていてとてもわかりやすいです。これなら時間がなくてもちょっとした時間で勉強したり、職場に置いておきすぐ見返すこともできますね!中盤〜後半にかけては参考文献を基にした詳しい解説や補足なども載っています。

こんな感じで100項目あるので、全部読み終わった頃には結構知識が付いていると思います。この内容でこの値段だとすごく安いのではないかと思いますm(_ _)m

最後に

今回は書籍の紹介をしてみました。「薬局ですぐに役立つ 薬の比較と使い分け100」は何度読んでも勉強になり、家か職場にずっと置いておきたい本の1つです。新卒の方もベテランの方も是非読んでみてください(^ ^)